DISSOLUTION 2024 : UNE CRISE, MAIS DE QUELLE PROFONDEUR ?

INTRODUCTION

La tempête politique provoquée par les résultats catastrophiques du camp présidentiel aux élections européennes de 2024 a mené à la dissolution de l’Assemblée nationale (*). Les législatives qui ont suivi (assorties de tractations fébriles) ont confirmé le rejet de la politique gouvernementale et de la personne d’E. Macron obligé d’accepter la démission du gouvernement. Manifestement, pour gagner du temps en vue de sortir de cette impasse, le chef de l’État décrète alors la « trêve olympique ». Cependant, malgré de nombreuses manœuvres et concertations à ciel ouvert et en coulisses, en vue d’écarter le RN puis le NFP, la majorité absolue n’échoie à aucun parti. La nomination d’un premier ministre dans un tel contexte (outre qu’elle rappelle la dépendance totale de tout le système politique à la décision d’un seul) s’accompagne d’une série de consultations stériles, de luttes intestines, de petits arrangements, d’alliances opportunistes, d’accusations d’anti-républicanisme, de menaces de destitution et de censure ; du jamais vu sous la Ve République, pour le meilleur ou pour le pire. (**)

(*) 25 questions concrètes après la dissolution et avant les législatives 2024

(**) De la dissolution aux tractations pour Matignon, le récit d’un été politique chaotique

Après un été chaotique, une année non moins chaotique s’est écoulée où a été battu le record d’instabilité gouvernementale sous la Ve République, et même un record absolu de brièveté avec les quatorze heures d’existence du gouvernement Lecornu I . Preuve est faite en tous cas, et si besoin était, que sous la Ve République le chef de l’État peut se maintenir en toute circonstance, et s’asseoir même sur la logique traditionnelle de cohabitation qui désignait il y a un an, a priori, une personnalité du NFP comme 1er ministre. Une fois élu, le président de la République, chef de son camp parlementaire, disposant de prérogatives sans équivalent dans tout autre pays de l’OCDE, peut absorber également, sans conteste, à la fois la fonction du chef du gouvernement et l’essentiel du pouvoir législatif (*). On a qualifié ce système de « présidentialiste », voire d’ « hyper-présidentialiste », sans doute afin d’éviter pudiquement celui de « despotisme (plus ou moins) éclairé », régime que permet en pratique notre Constitution.

Apparaît assez clairement aujourd’hui ce qu’ont été essentiellement les ambitions et la feuille de route du macronisme à ses origines (avant même la nomination de Macron à Bercy en 2014 à la place de Montebourg), déjà comme ex-banquier chez Rothschild et conseiller de Hollande : parachever le « grand œuvre » néolibéral de ses prédécesseurs. Principalement, privatiser le système des retraites, mettre la dernière main à la désindustrialisation du pays (**) et détruire ce qui restait du service public (***), tout en creusant l’endettement chronique de l’État et donner par là-même à ses créanciers droit de regard et de décision sur ses politiques.

(*) Soixante ans de subordination parlementaire | Cairn.info

(**) https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-face/7160951-qui-a-tue-l-industrie-francaise.html

(***) https://pratiques.fr/Tuer-un-service-public-en-cinq-etapes

Quoique issu du suffrage, le chef de l’État n’est pas porteur d’une mission populaire, et du reste il n’est même pas tenu de respecter le programme sur lequel il a été élu. La majorité absolue dont il bénéficie par la magie d’une prime (le « fait majoritaire »), s’applique quand bien même il n’aurait pas même obtenu un quart des suffrages au 1er tour – la stabilité du régime primant la valeur démocratique de celui-ci. Parmi la nation, le chef de l’État n’a donc guère de comptes à rendre, sinon à son propre camp dont les acteurs de premier plan, en terme d’efficience, ne figurent pas dans le processus démocratique. Ils sont pour l’essentiel le Conseil et la Commission de l’UE et les gouverneurs de la BCE détentrice du pouvoir monétaire. Il faut encore ajouter nombre de puissants lobbies tels que le Comité européen de la Chambre de commerce américaine (EU Committee of AmCham (*)), l’European Round Table (La Table ronde des industriels européens (**)) ou l’association patronale BusinessEurope, sans doute le plus puissant acteur d’entre tous, si l’on considère que ses documents internes sont régulièrement traduits dans les formes des directives européennes (***). À remarquer que s’il est souhaitable d’acquérir un minimum de notions en sciences sociales pour évaluer les arguments de ces artisans d’un libéralisme tous azimuts, on peut déjà, à tout le moins, en juger d’après leurs effets bien concrets ; les bouleversements structurels qu’ont subi au fil des ans les nations de l’UE ; typiquement, en France, la démolition progressive et systématique des réalisations issues du programme du C.N.R. (Conseil national de la Résistance) qui visait résolument le bien commun et l’intérêt général (****).

(*) https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_de_commerce_des_%C3%89tats-Unis

(**) https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_ronde_des_industriels_europ%C3%A9ens

(***) Documentaire Au nom de l’Europe, 31-05-2024, Camille Adam – https://fr.tipeee.com/au-nom-de-leurope + https://youtu.be/yY9h0edVVPk

(****) https://www.fondationresistance.org/pedagogie/espace-enseignant/dossiers-thematiques/dossier-thematique/conseil-national-sistance-dossier-thematique-22/ + Voir dans les notes en fin d’article le PDF 7 Le CNR et son programme (résumé)

La place centrale ordinairement attribuée au président au sein du « camp présidentiel » relève donc plus des apparences que de la réalité. Certes, la Constitution l’a doté d’un catalogue de prérogatives à nul autre pareil parmi ses homologues de l’UE. Mais il reste que son domaine porte sur la mise en œuvre, et bien peu sur l’élaboration des politiques de l’État, globalement dictées depuis Maastricht par le projet néolibéral européen, caractérisé par la mise au pas par l’économique de tous les autres aspects sociétaux (*) (**). Quoique occupant une position relativement subalterne dans cet organigramme, le président, seul entre tous issu des urnes, apporte sa caution démocratique à ces planificateurs les plus directs de nos évolutions sociétales. Nettement moins en vue, quoique omniprésentes dans ces politiques de l’État, figurent encore les exigences incontournables des créanciers des entreprises et des ménages, et tout particulièrement des marchés financiers détenteurs de la dette nationale. (***)

(*) Voir dans les notes de fin le PDF 8 : Les GOP(Economiques ?) Observatoire social européen, 2001.

(**) Avant l’entrée en vigueur du traité de Maastricht (1993), le Parlement français n’avait aucun pouvoir de contrôle préalable sur les projets d’actes législatifs européens. Après Maastricht, au niveau national, la révision constitutionnelle de 1992 a introduit l’article 88-4 de la Constitution, instaurant un contrôle parlementaire limité qui n’honore pas la démocratie (voir PDF 11 dans les notes de fin).

(***) La loi de janvier 1973 sur la Banque de France : le début du capitalisme financiarisé | Cairn.info + Dette de la France (France-Inflation.com) – https://france-inflation.com/dette_publique_france_1950.php

En terme de communication, ces grands acteurs du changement ont par ailleurs de précieux auxiliaires en l’espèce des grands médias privés (devenus propriété d’une élite économique figurant au CAC 40). Ces entreprises du business de l’information (largement subventionnées au détriment des médias indépendants), pour qui la Charte de Munich n’est qu’un bout de papier, surexposent ce qui favorise leurs intérêts, altèrent voire occultent le restant, et à défaut d’argument pour hausser la cote de leurs champions politiques, diabolisent les adversaires de ces derniers (*). Les médias publics ne sont pas en reste ; Mis au goût directifs de chaque nouvelle législature, ils offrent des tribunes régulières au gouvernement, ainsi qu’aux laboratoires d’idées répondants de ses mesures libérales) (**). S’ajoute à ce dispositif une pléthore d’onéreux cabinets de conseil (qui ont pris le pas sur les cabinets ministériels), devenus membres officieux de l’exécutif, au premier rang desquels le cabinet McKinsley (***). Plus insidieusement, sous l’étiquette « ONG », diverses fondations et associations dites « à but non lucratif et d’intérêt public » s’emploient à faire passer le développement économique libéral pour de l’humanitarisme. Du reste, certaines ONG, issues de mouvements alternatifs participent, parfois à leur insu, à ce double jeu. Un jeu lucratif : en avril dernier, l’UE vient à nouveau d’être épinglée par la Cour des comptes européenne pour le flou et l’opacité qui entourent ses subventions aux ONG (7,4 milliards € entre 2021 et 2023). (****)

(*) La concentration des médias en débat à l’Assemblée nationale – Acrimed | Action Critique Médias

(***) Cabinet de conseil McKinsey : la justice enquête sur les comptes de campagne d’Emmanuel Macron en 2017 et 2022 – Le Parisien + Deux enquêtes sur les « conditions d’intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et 2022 » ouvertes par le Parquet national financier + Rapport Sénat sur cabinets de conseils (2021-2022)

(****) https://www.euractiv.fr/section/all/news/auditeurs-ue-abus-choquants-financement-ong/ + Les ONG, cheval de Troie du néolibéralisme ? – humanitaire-3056.pdf

L’ensemble des précités « acteurs du changement », œuvre donc de concert dans et autour de cette vaste technocratie administrative réformatrice, mi-publique mi-privée, qu’est l’UE (*). C’est là que se planifie, sans elles, le sort des populations. Les réformes souvent conflictuelles, parfois traumatisantes, qui leur sont imposées depuis des décennies, législature après législature, ont pour objectif commun d’adapter les sociétés aux impératifs d’une économie libérale mondialisée (**). L’État lui-même, ses administrations et toute la sphère économique publique, y sont soumis. Entrés dans le grand jeu de la concurrence, ils se doivent de prendre pour modèle de gestion, comme les traités l’exigent, celui d’une entreprise privée efficace et rentable. On continue de parler d’État de droit et d’État-nation, mais ces expressions n’ont plus de valeur juridique ; leurs attributs essentiels, indépendance et souveraineté, leur ayant été retirés. Le droit qui a fait l’État et lui a donné sa légitimité démocratique, ce droit dont l’État était garant, n’est plus celui auquel il se conforme. Sur le strict plan de la légalité, et à ce titre, la construction européenne est un méli-mélo d’abdication et d’usurpation de pouvoirs qui n’ont jamais dit leurs noms. C’est au fond le coup d’État le plus long, le plus insonore et le plus insidieux jamais réalisé, et sur plusieurs États à la fois par dessus le marché. C’est là une des grandes singularités de l’UE qui restera pour l’avenir un cas d’école.

Sur ce projet européen (autant qu’étasunien), évoluant longtemps dans un flou nébuleux philosophico-politico-économiqie,(***) les populations ont tardivement été consultées. La méfiance qui s’est exprimée dans leur « oui » timide au Traité de Maastricht en 1992 s’est confirmée en 2005 ; elles n’ont pas donné majoritairement leur adhésion aux termes du document touffu, mi-traité, mi-constitution qu’on leur a soumis alors. Sous le faux nom de « représentants », ce sont les parlementaires réunis en Congrès qui vont le ratifier en France deux ans plus tard. Et on ne parlera plus de référendum dans l’UE.

Cela nous rappelle qu’en l’état de notre Constitution, le citoyen ne dispose que d’un droit civique de participation à la décision. Le pouvoir de décision en soi étant détenu exclusivement par ses représentants. Du fait de l’extrême rareté de recours au référendum, dévolu aux élites, le droit de vote est quasiment inconnu en France et confondu avec le droit d’élire – dont l’exercice est encore circonscrit, particulièrement lors des enjeux nationaux, à une présélection imposée par le système des partis politiques.

(*) Une étude commandée par le Medef comptabilise 502 obligations et 3 670 pages de réglementations sur les entreprises, sortis de la Commission européenne et du Parlement entre 2017 et 2022, soit une moyenne mensuelle de 7 nouvelles obligations et 51 pages de réglementation. En vingt ans, côté administration publique, le Code général des collectivités territoriales a triplé de volume. (source : l’Opinion, 6 avril 2023)

(**) Voir dans les notes de fin le PDF « Réformes libérales sous la Ve République » (source : Grok)

LE SYSTÈME DES PARTIS ET LA DÉMOCRATIE (*)

(*) On pourrait également interroger cette relation au sujet des syndicats. C’est ce qu’avait tenté en 2011 le député Nicolas Perruchot à l’origine d’une commission d’enquête parlementaire. Le rapport qu’il présente devant l’Assemblée, en novembre de cette année-là, est alors immédiatement rejeté et interdit de publication pendant 25 ans. Voir dans les notes de fin le PDF 43.

Comment ce grand principe républicain d’indépendance du représentant vis à vis de ses électeurs – censé être au profit de la nation tout entière – peut-il s’arranger sans hypocrisie de la dépendance du représentant vis à vis de son parti et/ou de son groupe parlementaire ?

Le système des partis s’est imposé comme un dispositif incontournable, pour toute élection décisive, entre le citoyen et son représentant. En terme de visibilité, il est parvenu à occuper la place centrale dans ce processus de délégation de souveraineté. Mais le pluralisme qu’il suggère ne peut cacher que soit rendue insignifiante et illusoire la diversité des opinions et des choix exprimés – le mode de scrutin et le fait majoritaire n’offrant à l’électorat alternatif qu’une opposition sans moyens de s’opposer (*). Ce schéma, bien installé depuis des décades, bénéficie en amont du concours des grands médias et des instituts de sondage contribuant à l’élimination des hommes et des idées jugés « non conformes à l’impératif de stabilité », désignés comme dissidents d’un « arc républicain » autogène, aussi nébuleux qu’arbitraire. Face aux injonctions réformatrices d’un régime perçu de plus en plus comme irréformable, une part croissante de l’électorat se trouve alors poussée vers le vote sanction ou l’abstention. En réalité, depuis le milieu du XXe siècle, la nation n’a cessé d’évoluer vers une dyarchie (**) ; deux grands partis concourant au trophée du chef de l’État. Leurs similitudes ont toujours dépassé de loin leurs différences : même tropisme libéral ; même profil technocratique de leurs dirigeants ; même esprit de caste ; sensiblement mêmes éléments de langage ; même volonté de maintien du statu quo, voire de son renforcement ; même énergie dépensée systématiquement à l’élimination de la concurrence (quand ce n’est à des querelles intestines), plutôt qu’à honorer la fonction qu’ils occupent ; même indifférence aux effets sociaux de leur politique, une fois élus, tant que ceux-ci ne relèvent pas du maintien de l’ordre public… De toutes les manières, parvenus au pouvoir sur n’importe quel programme, un même héritage libéral les attend, coiffé par la gestion de la dette et du déficit structurel en l’absence de souveraineté monétaire.

(*) Le fait majoritaire (Droit constitutionnel) | Aideauxtd.com + NI FAIT MAJORITAIRE, NI COHABITATION : LA CINQUIEME REPUBLIQUE DANS LE MONDE D’APRES… Par Denis Baranger – JP blog

(**) L’exception des années 70 n’est qu’apparente, le « quadripartisme » de cette époque n’étant au fond qu’un « quadrille bipolaire » selon l’expression de Maurice Duverger, Les partis politiques, Paris, Le Seuil, 1981.

C’est en 2002 que le rejet populaire de cette hégémonie dyarchique est devenu manifeste : Jacques Chirac obtient certes 82,2 % au second tour des présidentielles, avec un taux de participation de 80 %. Pourtant, 80,1 % des électeurs l’avaient rejeté au premier tour avec un taux de participation de 72 %. La mesure sociopolitique du phénomène ne sera pas prise mais la recette du « succès » bien comprise, qui passe par l’exploitation des clivages entretenus par les partis classiques, et celui d’une extrême droite tenant lieu de repoussoir. Ainsi, quinze ans plus tard, 76 % des votants à la présidentielle obtiennent des miettes à l’Assemblée en terme de représentation, la macronie raflant la mise avec seulement 24 % des voix au 1er tour.

La redoutable efficacité de cette mécanique du fait majoritaire a été démontrée une fois de plus. Toutefois, c’est son infaillibilité que ses bénéficiaires semblent viser ; Soit en écartant ce qui pourrait la mettre en défaut (comme la formation d’une véritable opposition, l’introduction du RIC (*), d’une dose de proportionnelle ou l’adoption du parrainage citoyen) ; soit en la confortant : exemple des lois organiques d’avril 2016, dites « de modernisation » des règles applicables à la présidentielle (qualifiées d’« attentat contre la démocratie » par les petits partis) ; ou du projet de réduction d’1/3 du nombre de parlementaires annoncé par E. Macron en 2017 (potentiellement plus soucieux « de l’efficacité parlementaire que de la qualité représentative des assemblées » (**)).

(*) Rendre la parole au peuple ? La question du RIC | Cairn.info

(**) La réduction du nombre de parlementaires est-elle justifiée ? Une évaluation ex-ante – Sciences Po

L’image des partis (qui recueillent dans l’ensemble plus de 80 % de mauvaises opinions – près de sept Français sur dix ne les jugeant même pas « utiles ») (*) et des élites politiques en général ne s’améliore pas. Elle ne fait qu’empirer. Selon le « Baromètre de la confiance en politique » du Cevipof (**), la confiance dans les partis n’a jamais dépassé 14 % de l’échantillon depuis 2009, à peine plus de 10 % des Français seulement, en moyenne, disant avoir plutôt confiance ou très confiance dans les partis. Jusqu’aux deux tiers des Français ne font confiance ni à la gauche ni à la droite pour gouverner le pays. Le phénomène n’est pas nouveau ; depuis les années 1970, chaque nouveau président a systématiquement battu le record d’impopularité de son prédécesseur. Malgré tout, faute d’alternative, les partis continuent de jouer un rôle de premier plan dans la vie politique française, quoiqu’ils n’aient pas toujours eu leur place, comme on le verra, dans la Constitution. A minima, si l’on se réfère à son actuel article 4, les partis et groupements politiques « doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. » Mais que penser dès lors du fait que tous les grands partis (dits « de gouvernement » ou « représentatifs ») ont notoirement pour modèles organisationnels la monarchie ou la ploutocratie ? (***) – ce qu’illustre assez bien le retour au cens qui s’est opéré avec l’invention des primaires.

(*) Sondage : l’image catastrophique des partis auprès des Français – Public Sénat

(**) Ce baromètre est réalisé chaque fin d’année depuis 2009 par OpinionWay auprès d’un échantillon représentatif de la population interrogé sur internet.

(***) cf. Maurice Duverger, op. cit.

En réalité, loin d’être bannis pour ces raisons du champ politique, ils se sont vus gratifiés d’un financement public par une loi de mars 1988 – ce que ces partis vont pouvoir revendiquer comme le prix collectif de leur contribution à la démocratie. Assez cyniquement, du reste, car opportunément, il s’agissait plutôt de mettre fin à la longue liste des scandales financiers et judiciaires que ces institutions ont égrené quasiment depuis leur origine (*). Un contrôle de ces fonds a paru tout de même souhaitable. Ainsi, deux ans plus tard (en juin 1990), après une loi d’amnistie sur le financement politique (équivalant à une loi d’auto-amnistie des partis politiques), est créée la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), classée comme autorité administrative indépendante par le Conseil d’État. Mais quelle valeur accorder à ce classement, particulièrement à cette qualité d’« indépendance » de la Commission lorsque ses membres sont pour l’essentiel nommés par décret en Conseil des ministres ? – lesquels, comme on sait, n’existent qu’exceptionnellement en dehors des partis (**).

(*) Liste de scandales politiques français — Wikipédia

(**) Anticor lance une grande pétition pour des campagnes électorales propres – Anticor

Ces dérives délictueuses relèvent de la compétition acharnée que se livrent les grands partis pour le rôle titre. Elles instillent le doute quant à leur capacité à s’accorder sur la question de l’intérêt général et à concevoir la nation comme une unité. L’effondrement de la dyarchie des grands partis traditionnels a laissé place quelques temps à un centre hypertrophié et droitisé se donnant comme seul rempart contre l’extrémisme – devenu un autre nom de l’opposition. Cette politique a été sanctionnée dans les urnes, et depuis, le parlement a recouvré un peu du pouvoir qu’il avait perdu face à l’exécutif. Pour quel usage ? l’avenir le dira. En attendant, une impression se répand, qui voit dans notre Ve République un régime à bout de souffle, alimentée par des décades de régression du pays à tous les niveaux. L’évolution des mentalités et des consciences dans la population, durant tout ce temps, confère à celle-ci une part de responsabilité dans cette situation, même si beaucoup a été fait, dans les excès du présidentialisme, pour la tenir à l’écart de la décision. La solution ne peut être que collective, si l’on veut éviter toute forme d’autoritarisme, et passer par une réaffirmation des valeurs démocratiques. Cela devrait se traduire par une conception nouvelle de la représentation et la sollicitation régulière des avis au sein de la population, laquelle, de son côté, pourrait se montrer toujours plus largement responsable et animée d’une réelle volonté participative.

UN PEU D’HISTOIRE

Des factions qui rivalisaient autour de la conquête, l’exercice ou l’influence du pouvoir politique existaient dans les Républiques antiques. Les conseils ou les comités d’Ancien Régime ainsi que les clubs sous la Révolution leur sont encore assez comparables. Ce n’est plus le cas de nos partis politiques actuels. Ils diffèrent de ces formations antérieures par le pouvoir et l’influence considérables qu’ils ont conquis, et qu’ils exercent de fait sur les orientations sociétales. Cependant, le système où ils sont inscrits a manifestement contribué plus à la cristallisation qu’au dépassement des divisions sociales et idéologiques (le CNCCFP recense plus de 300 formations politiques). Il semble au contraire avoir participé à l’exacerbation des rapports de domination.

Les partis, au sens moderne du nom et sous la forme organisationnelle que nous leur connaissons, n’apparaissent qu’à la fin du XIXe siècle (à l’époque où, parallèlement, se constituent – et sont institutionnalisés- les syndicats). Un siècle plus tôt ce terme, comme celui de « factions », ou de démocratie, est encore nettement péjoratif. Il suggère une menace vis à vis de l’unité longtemps sacrée de la nation. À ce moment, plusieurs facteurs s’agrègent dans le contexte de l’essoufflement de la monarchie : la poursuite de l’essor du capitalisme (qui imprime sa marque sur l’économie), et de la bourgeoisie (qui bouscule la hiérarchie des trois ordres) ; le mécontentement profond de la paysannerie (sur qui pèsent lourdement péages, droits de marchés et de foires, redevances seigneuriales, dîmes et impôts) ; une crise fiscale et financière chronique (qui parcourt tout le XVIIIe siècle) ; enfin, par la remise en cause de l’autorité royale (minée par l’insolvabilité chronique de son gouvernement et la valse de ses ministres des finances dont les réformes buttent sur l’intransigeance des privilégiés). À ce tableau il faut encore ajouter l’influence grandissante du mouvement universaliste des Lumières et la diminution de celle du clergé.

Lors des États généraux convoqués par le roi en 1789, les grandes questions qui se posent aux représentants des trois ordres (que sont la noblesse, le clergé et le tiers-état) sont : la légitimité du régime (et son évolution éventuelle vers une monarchie constitutionnelle), le rapport du régime futur à la démocratie (notamment à l’égalité en droit et à la liberté) et enfin la réforme de la fiscalité. Les assemblées qui se mettent sur pied pour y répondre (l’Assemblée nationale législative puis la Convention) sont divisées. La première entre monarchistes constitutionnels et Jacobins, la seconde entre Girondins (bourgeoisie républicaine libérale) et Montagnards (faction démocrate la plus radicale des Jacobins). Outre cette division interne majeure, la Convention doit faire face à une coalition, hostile à la république, des monarchies européennes où s’est réfugiée une partie de la noblesse. Ces deux tendances républicaines, issues des principaux regroupements des membres du Parlement, sont les ancêtres du clivage droite-gauche que nous connaissons, et du bipartisme.

La période trouble qui va s’ensuivre peut être vue, par-delà sa complexité, comme une exacerbation de ce clivage. Sa résolution passera par un gouvernement d’exception révolutionnaire et un régime de la terreur mis en place pour canaliser les crises multiples auxquelles la France est confrontée sur les plans militaire, politique et économique. Y succéderont : un coup d’État des Thermidoriens (bourgeoisie nouvelle des acquéreurs de biens nationaux et des spéculateurs sur les fournitures de guerre ou les assignats) réintroduisant un capitalisme de marché libre ; le retour d’exilés de l’aristocratie et la terreur blanche ; une augmentation de la pauvreté et de la famine ; des insurrections ; la corruption des élites et la révolte parisienne de Prairial parmi diverses tentatives de coups d’État (y compris royalistes).

C‘est celui de Napoléon Bonaparte (coup d’État du 18 Brumaire – novembre 1799), et l’instauration d’un régime autoritaire, qui mettront fin provisoirement à cette décomposition de la nation. Seront décrétées la neutralisation des partis et la poursuite des campagnes militaires contre les monarchies voisines (qui multiplient les coalitions contre la France afin de rétablir les Bourbons).

Ce régime bonapartiste est sans équivalent et la science politique a du mal à le faire entrer dans ses typologies classiques. Cette difficulté vient en particulier de l’esprit des réformes mises en œuvre. En effet, contrairement au schéma autoritaire classique, de nombreuses institutions qui sont fondées alors tiennent compte des préoccupations sociales, et reprennent certains acquis de la Révolution. Par ailleurs, cette imposition conjoncturelle d’un exécutif fort doit être mise en relation avec, à l’origine, outre une menace extérieure, le risque majeur d’une guerre civile et d’un délitement de toute la nation.

Lorsque, grâce à une sixième coalition, les monarchies d’Europe font tomber ce régime, il ne s’agit pas pour elles de simplement rétablir la monarchie en France. Il s’agit d’y établir une monarchie à leur image, constitutionnelle et libérale, ce que va tenter de mettre en oeuvre Louis XVIII que les Anglais portent sur le trône. Dans les monarchies d’Europe, en effet, particulièrement celles d’Angleterre et d’Italie, mais aussi du nord-est, le libéralisme a beaucoup progressé avec la révolution industrielle : les classes paysannes y sont, par exemple, entièrement privées de propriété foncière (ce qui n’est pas le cas en France (*)), dépouillées parfois de leurs biens avec une extrême brutalité (**), et l’urbanisation s’y développe à marche forcée. Cette évolution rend compte de l’orientation du pouvoir de l’État et de ses politiques de suppression systématique des obstacles à la liberté de commerce et au libre-échange international. Elles s’étendent aux divers filets de sécurité assurés jusque-là par les communautés villageoises et les corporations, ainsi que par l’État et l’Église d’Ancien Régime, qui empêchaient les pauvres de sombrer dans la misère totale (***) (****).

(*) Les classes paysannes en France au XVIIIe siècle – rhmc_0996-2743_1911_num_15_3_4638.pdf

(**) https://fr.wikipedia.org/wiki/Highland_Clearances

(***) Ces verrous sautent avec l’effondrement de l’Ancien Régime mais c’est pour laisser place à de nouveaux rapports de domination. Ceux-ci vont se maintenir jusqu’à nos jours, voire s’exacerber en s’inscrivant dans la formation de nouvelles classes sociales et la production de théories politiques et économiques antagoniques. Jusqu’où ces rapports de domination entre classes peuvent aller sans faire éclater la cohésion de l’ensemble, la nation elle-même, semble être la question minimale à laquelle l’État doive répondre, si tant est qu’il recouvre ce rôle d’arbitre qu’au moins il détenait, avant la Révolution.

(****) cf. Karl Polanyi, La grande transformation, 1944. Encore au XVIIIe siècle, l’expression « c’est l’hôpital qui se fout de la charité » avait cours comme un modèle d’oxymore. On n’imaginait pas alors que cette institution pût renverser ses valeurs au point de faire un jour de cette expression une réalité.

LA DÉMOCRATIE AU BAN DE L’ÉTAT

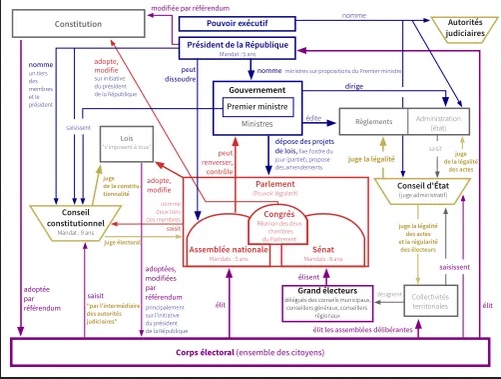

Schéma de distribution des pouvoirs sous la Ve République

Hormis en ces rares moments, les élites constituantes majoritaires ont toujours pris soin de mettre la démocratie au ban de l’État, d’empêcher le peuple de se mêler de trop près des affaires de l’État. Elles ont suivi en cela la voie tracée par Sieyès, inventeur en 1789 de la « souveraineté nationale » en substitution de la souveraineté populaire : « Le peuple, je le répète, dans un pays qui n’est pas une démocratie (et la France ne saurait l’être), le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. ». C’est ainsi que la nation est devenue une personne morale qui exerce sa souveraineté par l’intermédiaire exclusif de ses représentants, lesquels représentent abstraitement « la nation » et non ceux qui les ont élus. Les Constitutions des IVe et Ve Républiques restent entachées de cette contradiction que la souveraineté nationale appartient à un peuple… sous tutelle. Une contradiction doublée d’une suprême hypocrisie dénoncée en son temps par Rivarol : « Il y a deux vérités qu’il ne faut jamais séparer en ce monde : la première est que la souveraineté réside dans le peuple, la seconde est que le peuple ne doit jamais l’exercer ».

La relégation de la démocratie n’a trouvé, en deux siècles et demi, qu’une seule justification valable : le risque patent d’une disparition de la nation. Ce qui a été le cas en deux occasions, lesquelles ont amené les avènements de Napoléon Bonaparte et de Charles de Gaulle. Ce dernier est, sans conteste, l’homme grâce à qui la France a pu conserver momentanément sa souveraineté à l’issue de la 2ème guerre mondiale, face aux ambitions mercantilistes et militaristes anglo-américaines (*). De Gaulle ne put empêcher cependant l’adhésion de la France à la CEE, ancêtre de l’UE. Il avait discerné, derrière ce vaste projet, la vassalisation de l’Europe de l’ouest par les USA, créateurs et maîtres de l’OTAN, et la disparition des souverainetés nationales au profit d’une gestion commerciale centralisée – (tandis qu’au contraire, il ne concevait pas l’Europe sans la Russie, ni autrement que sous la forme d’une fédération de peuples souverains).

(*) Cf. le documentaire De Gaulle, l’homme à abattre, https://www.youtube.com/watch?v=o2STdLh2qW4

La nécessité de former des majorités stables pouvait s’expliquer dans ces circonstances où les enjeux étaient de taille. Or il est à noter que lorsque cette nécessité disparaît, son outil majeur, le scrutin majoritaire, est précieusement conservé par tous ceux qui se succèdent au pouvoir. Il permet essentiellement, par une distorsion de la représentation, de restreindre la vie politique à une poignée de partis, excluant les autres ou limitant nettement leur accès au second tour, et structurant la compétition politique autour de la conquête du poste présidentiel. C’est d’après cet outil-même que notre système partisan (« à la française ») s’est forgé (*), confirmant de génération en génération ses tendances oligarchiques et réactionnaires, quand on sait historiquement que les sociétés humaines ne doivent pas leurs évolutions à leurs majorités mais bien à des impulsions venues de leurs minorités.

(*) Cf. Maurice Duverger, op. cit. (sur l’importance de la formule électorale sur le système partisan)

La Ve République a été avant tout une réponse au régime parlementaire de la IVe pendant lequel la zizanie partisane a battu son plein (20 gouvernements en 12 ans) au détriment de l’exigence vitale d’une unité de la nation. Les outils constitutionnels de la Ve, conçus d’abord pour y remédier d’urgence, ont été exploités ensuite à des fins opposées à leur vocation originelle.

L’esprit de la Ve est devenu à ce point vicié que les partis n’ont plus d’autre raisons d’être que se hisser au niveau d’un parti de gouvernement afin d’avoir une chance de décrocher le trophée de la présidence de la République, lieu suprême d’un pouvoir potentiellement absolu. L’essentiel de la vie politique se dépense dans la quête de ce pouvoir, anéantissant tout esprit d’unité qui passe nécessairement par la représentation des différents courants de pensée.

Par ailleurs, dans ce contexte d’une alliance forte entre pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir médiatique, les tentatives répétées de mise à l’écart (hors du fameux « arc républicain ») de toute forme d’opposition parlementaire, exploite et attise les divisions (telles que souverainistes vs européistes) et le ressentiment ; encourage compromissions et corruption, polarise et radicalise les opinions.

La démocratie ne peut être la dictature d’une majorité figée arbitrairement et par simplification dans l’espace d’un quinquennat. Elle doit s’exprimer, à défaut de consensus, par la co-gouvernance d’une majorité et d’oppositions dotées d’un réel pouvoir de contrôle. Cela n’est pas possible dans le cadre actuel de l’UE, régi par des traités économiques de libre échange hors consultation des populations. Dans ce cadre, il ne peut exister de projet politique alternatif à celui dicté par les conditions fixées par le pouvoir économique et financier (*). Rappelons que la séparation des pouvoirs au sein de l’État n’incluait pas, au départ, l’économique (et la finance qui s’en est émancipée), ni les cabinets de conseil, ni les médias.

Les outils constitutionnels mis en place par de Gaulle pour échapper à ces écueils (telle la nationalisation de la Banque de France en 1946) ont été largement exploités et dévoyés par ses successeurs libéraux pour renforcer les seules dimensions monarchique et aristocratique de la Ve République. Le régime présidentiel qui en est résulté a imposé un cadre étroit au rôle des partis dans la formation des gouvernements. La pluralité des projets de société s’est réduite à deux courants incarnés par les partis susceptibles d’atteindre le second tour des présidentielles, soit une gauche libérale et une droite libérale, la combinaison des deux formant un « hypercentre » se donnant comme l’unique recours contre le chaos – effet promis, selon ses chantres, par toute alternative au libéralisme.

Or, qu’on considère le libéralisme économique selon son fondateur, Adam Smith, le néo-classicisme qui l’a suivi ou le néo-libéralisme des années 1980 (**), le libre marché y demeure l’alpha et l’oméga de la société moderne. Rare exception à cette orthodoxie (et qui confirmerait la règle), le social-libéralisme de JM Keynes qui, comme celui de son prédécesseur JS Mill, montre ce que le politique doit faire pour rendre le libéralisme socialement soutenable. C’est à dire, en le caricaturant, pour empêcher que les pauvres ne deviennent toujours plus nombreux et plus pauvres. Car conformément à cette proposition de Montesquieu « que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser », les politiques antidémocratiques du libéralisme se sont toujours doublées de politiques antisociales (***).

Lorsqu’on passe en revue l’ensemble des réformes et des crises qu’a subi la société depuis l’après-guerre, on voit se dessiner, inapparent pour le grand public, un régime oligarchique communautaire, détrônant les pouvoirs régaliens des États de l’UE, adossé à une implacable technocratie « managérialiste ». La loi du marché s’applique à toute entreprise, qu’elle soit publique ou privée (concurrence forcée plutôt que « libre concurrence »). Au plan administratif, la Révision générale des politiques publiques (RGPP) initiée par Sarkozy en 2007 (qui le premier a poussé à son extrême l’affirmation de la prééminence du rôle présidentiel), s’inspirant du New Public Management anglo-saxon, représente un pas encore jamais atteint sous le Ve République vers la verticalisation et la privatisation de l’État (au nom de l’efficacité, de l’optimisation des performances et des économies budgétaires) (****).

(*) La co-écriture de la constitution islandaise, une expérience sans lendemain | Co-construire l’Avenir

(**) Qui voient les premières percées électorales du front national.

(***) « Le déplacement du centre de gravité de l’espace du néo-libéralisme de l’Europe vers l’Amérique conduit à une dépréciation de ce qui pouvait subsister de « libéralisme social » au profit d’une autre forme de néo-libéralisme, celui de l’École de Chicago. » Le prophète, le pèlerin et le missionnaire | Cairn.info (p.18)

(****) https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=RHMC_565_0054 (voir dans les notes de fin le PDF « Réforme néolibérale de l’État p. 12 sqq)

Le fait pour un régime politique de ne pas être démocratique, quoiqu’il s’en revendique, peut être excusable du fait qu’il s’agit d’un idéal requérant théoriquement la volonté de tout un peuple. Ce qui ne peut l’être, c’est la sombre hypocrisie d’un tel régime dont les actes anti-démocratiques persistent dans des circonstances où la souveraineté d’une nation n’est pas menacée. Or, ces volontés-là, qui ressortissent en particulier du capitalisme libéral, ne sont pas accessibles à la raison, car les fondements du capitalisme ne sont tout simplement pas rationnels. L’esprit du capitalisme, malgré tous les efforts de théorisation qu’ont déployé ses tenants pour l’imposer politiquement, n’est qu’un faux-nez de ses origines pulsionnelles : Posséder obsessionnellement toujours plus que ce qu’on a, recevoir toujours plus que ce qu’on donne, telles sont les pulsions qu’on trouve à la base de cette recherche effrénée et indéfinie du profit. Voilà ce qu’est l’élément fondamental du capitalisme sur quoi s’accordent aussi bien Max Weber, Fernand Braudel ou Karl Marx, de même que tout politologue tant soit peu sérieux.

Depuis ses origines européennes, la démocratie reste toujours à construire et à cette œuvre les élites au pouvoir se sont montrées, à peu d’exceptions près, de très mauvais ouvriers. En témoignent la formation et la conservation de deux chambres (Assemblée et Sénat) ; Une chambre haute et une chambre basse (aux qualificatifs éloquents), induisent déjà, nécessairement, deux catégories inégalitaires de citoyens dotées chacune de droits d’élection différents, l’électeur ordinaire et le grand électeur. Cette dichotomie, où figure une réplique française de la Chambre des lords d’outre-Manche, ne se conçoit qu’à la faveur du notable et ne s’accorde ni avec la République, ni avec la démocratie. La notion de République, pas plus que celle de démocratie, ne correspond d’ailleurs pleinement au régime qui est le nôtre. Notre République n’a fait, dans le fond, que remplacer trois ordres de l’Ancien Régime par deux classes de citoyens et une aristocratie du lignage par une aristocratie du concours. C’est cette dernière qui fait généralement les lois. Or, devait-il entrer également, dans les principes d’une démocratie, que soit abandonné au détenteur du pouvoir législatif le pouvoir discrétionnaire de donner à ses propres institutions et ses statuts la forme et les prérogatives qui lui conviennent ? (*)

(*) Après avoir voté une réforme des retraites énergiquement contestée lors de vastes et vivaces mouvements sociaux, « Les parlementaires finalisent une réforme des retraites plus avantageuse pour les élus. Avant la démission de Sébastien Lecornu, le Sénat devait débattre mercredi d’une loi sur le statut des élus. L’article 3, déjà adopté dans les deux chambres, prévoit d’accorder aux élus locaux des trimestres de retraite supplémentaires pour chaque mandat, sans cotisation. Coût estimé : environ 100 millions d’euros. » (Médiapart, 8 octobre 2025)

– Députés et sénateurs peuvent claquer respectivement 600 et 885 euros par mois de « frais divers » sans avoir à fournir de justificatifs. (Le Canard enchaîné, 19 mars 2024)

– «Les retraites des députés et celles des sénateurs ne relèvent pas de la loi mais de résolutions de chaque assemblée», déclare Philippe Bas, sénateur de la Manche. En moyenne, avec un seul mandat de six ans, un sénateur peut prétendre à une pension de 2 190 € nets. Au bout de deux mandats de cinq ans, les députés peuvent prétendre à 1 368 € de pension. (Ouest-France, 1er février 2023)

On reproche couramment à la démocratie de n’être pas pleinement réalisable au delà de la taille d’un village. Mais en théorie, rien n’empêche qu’un pays puisse s’organiser en une fédération de communes, un communalisme tel que l’Histoire en a déjà porté. Certes, l’évolution des sociétés modernes a mené aux antipodes de ce système. Mais qui peut dire s’il ne préfigure pas, tout suranné qu’il paraisse, ce que sera un jour notre mode naturel d’organisation ? Considérer la Constitution de 1793 comme une utopie reviendrait à considérer les droits et la dignité de l’homme comme des mythes, et toute forme de déshumanisation (dont le monde du travail a donné maints exemples) comme une fatalité.

Si nous étions conséquents, et si pour nos élites les mots avaient un sens, nous n’emploierions pas le mot démocratie, comme nous le faisons, à tord et à travers (*). Admettons seulement que la démocratie est un idéal. Resterait à savoir, à considérer nos systèmes qui s’en revendiquent, s’ils s’en approchent ou si, au contraire, ils s’en éloignent, de quelles façons et pour quelles raisons.

Ainsi, à défaut d’être une démocratie, sommes-nous davantage fondés à nous désigner comme une république ? La réponse est négative, si on se réfère à la théorie politique classique qui définit l’antique république romaine comme : « un régime mixte combinant des éléments monarchiques, aristocratiques et démocratiques. » Il est assez clair que les deux premiers s’accordent assez bien avec le présidentialisme et l’élitisme de notre Ve République. Le troisième en revanche n’y a pas sa place : la république antique en effet était réellement pour partie démocratique (contrairement à notre régime), puisque c’était bel et bien le peuple qui votait alors directement les lois (**).

(*) Que nous dit la multiplication des déclinaisons en usage telles que démocratie pluraliste, sociale, libérale, directe, participative, délibérative, représentative, etc ? Elles sont à la fois vides de sens juridique et témoignent apparemment, par leur caractère fragmentaire, d’une réticence et d’une incapacité à concevoir ou appliquer la démocratie comme un tout.

(**) La République antidémocratique : l’élection contre la démocratie – PHILITT

Le suffrage universel, présenté comme l’outil emblématique de la démocratie, a attendu 1944 pour l’être réellement avec l’octroi du droit de vote aux femmes. Il ne constitue pas toutefois un droit de participation à la décision, mais seulement celui de choisir un dépositaire de ce droit parmi l’élite des notables (*). Le progrès se révèle assez mince depuis l’Ancien Régime, concernant le renouvellement de cette élite ; clergé et noblesse ont, il est vrai, disparu, mais au profit quasi exclusif de la bourgeoisie – ce que montre encore la sociologie de l’Assemblée nationale. La petite révolution des législatives de 2017 qui voit la dislocation des partis traditionnels de gouvernement (le PS, majoritaire en 2012, perdre par exemple 90 % de ses sièges) n’est que le fruit du « dégagisme », d’un intense réseautage du macronisme (soutenu par un formidable battage médiatique) (**), et non d’une fièvre rénovatrice de l’Assemblée (90 % des députés LREM étaient issus de la classe moyenne supérieure) (***). Fait collaborant et significatif, l’élite (et pas seulement politique) conserve très généralement ce caractère commun : elle ne s’éprouve pas comme appartenant au peuple.

(*) Le déverrouillage (la « démocratisation ») de l’accès au statut de représentant avait attendu, quant à lui, la IIIe République (1870) et le suffrage « universel » masculin. C’est seulement à ce moment que les notables issus de l’aristocratie et de la grande bourgeoisie, solidement et de longue date implantées dans leurs territoires, se sont vues concurrencées par la bourgeoisie capacitaire (c’est à dire instruite) dans leur prétention à la fonction parlementaire. Depuis lors, la République n’a plus fait de progrès de cette envergure.

(**) Le « cas Macron » : un feuilleton médiatique à suspense – Acrimed | Action Critique Médias

LE LIBÉRALISME, l’État face aux pouvoirs économique et financier

Une des grandes œuvres de l’État, sous la houlette du capitalisme libéral, a été de circonscrire juridiquement ses principales formes d’opposition en les séparant du social (partis politiques) ou en les excluant du politique (les syndicats).

Les pressions conjuguées de l’imprégnation des idées individualistes des Lumières, et du capitalisme en voie de libéralisation, ont eu raison des dernières forces de cohésion d’Ancien Régime. Elles ont ce faisant redessiné les lignes de fractures dont notre société actuelle est encore l’héritière. Car si les ordres d’Ancien Régime disparaissent avec la Révolution, ainsi que le principe de monarchie absolue, des rapports de domination se maintiennent, voire s’exacerbent, en s’inscrivant dans la formation de nouvelles classes sociales et la production de théories politiques et économiques antagoniques.

Une des particularités du mouvement des Lumières, outre de consommer l’éclatement des liens entre science, religion et philosophie, a été de chercher à donner une forme politique au courant individualiste et matérialiste qui s’était répandu en Europe dès les environs de la Renaissance. Le libéralisme (qu’il soit philosophique, politique, ou plus tard économique) est issu de ce courant. Il envisage ainsi l’homme individualisé, indépendamment de tous groupes sociaux auxquels il appartient, dont il subit la tutelle ou l’influence, et au travers desquels il se manifeste et agit dans la société. Une vision donc tout idéelle de l’homme et tendant à l’universel mais cherchant, aujourd’hui encore, sa traduction temporelle. Kant avait posé en ce sens le « citoyen – un être libre tant sur le plan juridique qu’économique – comme l’élément central de la société ». On voit qu’il manque encore, à ce signalement de Kant, le plan spirituel-intellectuel que représentent en particulier les libertés d’opinion et d’expression tributaires à la fois du facteur individuel et du facteur social. Une chose devrait paraître claire à tout humaniste : ce legs des Lumières ne peut, dans sa diversité, avoir de sens et de devenir que pris dans son ensemble ; les grands principes que sont la liberté, l’égalité et la fraternité formant un tout, et devant trouver à s’incarner en même temps dans la société.

Or le libéralisme économique (autre nom du capitalisme libéral), qui nous occupe principalement par ses effets sociopolitiques, s’il découle évidemment du premier principe de liberté, entend l’employer autant que possible à l’exclusion des deux autres. Par exemple en libéralisant le droit. Le décret dʼAllarde (1791), qui proclame la liberté du commerce et de lʼindustrie, est rapidement complété par la loi Le Chapelier interdisant les groupements corporatistes (ceux-ci représentant une entrave à cette liberté par leurs rôles de régulation et d’entraide). De nos jours, cet esprit de conquête n’a pas varié. Pour exemples, l’objet du droit du travail « s’est élargi de la protection des salariés à […] la sauvegarde des intérêts capitalistes de production ». De même, les exigences des droits sociaux doivent céder devant les libertés économiques, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. (*)

Avec le recul, il apparaît que la République a été en gros le fruit de deux étapes consécutives ; l’émancipation du Tiers-état vis à vis des deux autres ordres puis, au sein de ce Tiers-état, celle de l’élite bourgeoise vis à vis du peuple lui-même. L’impossibilité d’un règlement apaisé de la question sociale provient dès le départ d’une contradiction évidente, inhérente à cette évolution : on ne peut s’émanciper de ce dont on ne peut se dispenser, en l’occurrence de ce dont on reste structurellement dépendant – ce qui est notamment le cas de l’actionnaire vis à vis du salarié.

Certes, beaucoup d’efforts ont été faits par les penseurs libéraux, depuis le début du XVIIIe siècle et à la suite de l’idée du « doux commerce » de Montesquieu, pour faire admettre que des théories comme le « laisser faire, laisser passer », le « ruissellement », ou la « main invisible » d’Adam Smith ne peuvent mener qu’à la paix et la prospérité générales, à un optimum social sans contrôle ni régulation d’un État, c’est à dire sans l’intervention du droit (**).

Dans la pratique, même avec l’appui de gouvernements obligeants, ces théories n’ont jamais tenu leurs promesses : là où elles ont été au moins en partie appliquées, les inégalités sociales et la pauvreté n’ont cessé d’augmenter. La cause couramment invoquée étant alors que ces théories ne peuvent se vérifier que dans un marché intégralement libéré de toute contrainte (peut-être un genre de « far west »?). Mais à ce compte, il faudrait en dire autant de la démocratie qui ne marcherait si mal, dans tous les régimes qui s’en revendiquent, que parce qu’elle n’est pas appliquée intégralement !

(*) le_contentieux_des_droits_et_libertes_fondamentaux_a_l_epreuve_de_l_e_conomie_de_marche.pdf

De même, « la Cour de justice européenne protège en principe les droits linguistiques, mais donne la priorité à la liberté d’entreprise ; les programmes tels que Lingua, Erasmus, Comenius ou encore le plan d’action 2004-2006 en faveur de l’apprentissage précoce des langues, dont le but est la promotion du plurilinguisme, font en réalité la promotion de l’anglais. » John Humbley, d’après Claude TRUCHOT, Europe : l’enjeu linguistique, Paris, 2008.

(**) Libéralisme et anti-libéralisme, la naissance d’un clivage au XVIIIe siècle – Le Comptoir

La liberté (que contient implicitement le vocable libéral) ne peut donc pas être le maître-mot de l’économie, et d’ailleurs, l’économie n’a peut-être pas vocation à régenter toute la société, laquelle peut avoir après tout des ambitions plus grandes, collectives ou individuelles, que l’éternelle croissance d’un PIB dans un monde surexploité ; la performance, la compétition, la concurrence ou la satisfaction de besoins matériels artificiellement augmentés – idéalement à l’infini.

Par cette confusion originelle et ce tour de passe-passe sémantique qui assimilent volontiers « libéral » avec généreux, tolérant ou philanthrope, le libéralisme économique a pu donner l’illusion de sa compatibilité avec la démocratie – quand au fond il n’a cessé de la combattre. On le voit nettement, depuis le XIXe siècle, à la répression systématique, parfois sanglante, qu’il a opposé à toutes les volontés de changement lorsque le pouvoir politique lui était favorable ou était entre ses mains (*). Livré à lui-même, lors de ses entreprises de colonisation, il a montré au contraire, avec cynisme, le peu de cas qu’il peut faire des valeurs et de la vie humaines, armé de théories racistes et usant de méthodes brutales d’asservissement sous bannière du progrès. Ce ne sont pas là des accidents de parcours regrettables ; la pente naturelle du libéralisme économique le rapprochant irrésistiblement du totalitarisme, comme l’a démontré Karl Polanyi (**).

Ce tour de passe-passe sémantique a également donné l’oxymore « démocratie libérale », une invention qui s’est largement répandue. Or, par définition, il ne peut pas y avoir de démocratie sans la souveraineté d’un peuple, sans un peuple souverain, ce que le libéralisme a obstinément toujours rejeté. Les premières traductions dans le droit de cette souveraineté-là, depuis l’antiquité athénienne, ont cherché à s’exprimer durant la Révolution française, notamment dans la Constitution rousseauiste de 1793 – qui n’a jamais été appliquée (***). La dernière étant la Commune de Paris (suivant celles de Lyon et Marseille en 1870-1871), qui instaura une administration selon la démocratie directe comme alternative au régime parlementaire.

(**) Ouvrage cité supra

(***) Voir dans les notes le PDF sur La Constitution montagnarde (site AN)

On connait le destin tragique de ces expériences de communalisme (autrement nommé municipalisme) et il est certain, d’après la violence de leur répression, qu’elles ne pouvaient être plus contraires au conservatisme libéral de leur temps. Le néolibéralisme, une évolution réformatrice du libéralisme dans la suite de la crise des années 1920 (dont celui-ci était largement responsable), poursuivra cette lutte radicale contre toute forme de collectivisme (et donc systématiquement contre la démocratie). Les émanations de ce courant cosmopolite, telle la Société du Mont-Pèlerin, fondamentalement élitistes, accessoirement fortifiées par un commun mépris des masses populaires, poursuivent de longue date, malgré quelques divergences mineures, un but hégémonique commun décliné en deux axes connexes : l’investissement dans une vaste et durable stratégie internationale de diffusion doctrinale et d’influence néolibérale des élites académiques, politiques et économiques (*)(**) ; Deuxièmement la déconnexion de l’économie des autres sciences humaines et son rapprochement (évidemment artificiel et spécieux) avec les sciences de la nature, donnant par cet artifice valeur de préceptes aux postulats de la doctrine économique libérale (***).

(*) Le prophète, le pèlerin et le missionnaire | Cairn.info (op. cité)

(**) L’exemple du « Nobel » est à ce titre éloquente. Elle illustre « l’histoire longue et difficile de la construction d’une légitimité et d’une crédibilité scientifiques internationales », particulièrement de « l’économie {qui} s’est ainsi dotée, depuis 1969, d’un panthéon de savants contemporains », grâce à un prix offrant « une garantie opposable à toute remise en cause par d’autres sciences sociales (…) ». Frédéric Lebaron, Le « Nobel » d’économie, une politique, ARSS 2002. Ainsi, il y a dix ans, une centaine de « Nobel » (y compris dans des disciplines sans rapport avec le sujet) promeuvent la culture d’OGM par voie de lettre ouverte aux gouvernements du monde entier, tentant d’écraser sous le poids de leur prestige, à défaut de leurs savoirs, une controverse déjà ancienne, toujours d’actualité, et la nécessité d’un débat public. (Des Nobel contre Greenpeace : la dernière polémique OGM décryptée)

(***) Manifeste pour une économie pluraliste – manifeste_pour_une_economie_pluraliste-AFEP.pdf

C’est ainsi que, dans un monde occidental voué (sinon dévoué) à l’économie et à la science, le libéralisme a si bien pu investir et rallier à sa cause le champ du politique – De gré, comme en Scandinavie où il a dû composer avec une des plus solides traditions démocratiques, ou de force, comme en Amérique latine, spécialement au Chili, où l’École de Chicago a réalisé in vivo, dans les années 1970, le programme complet de domination rêvé par le capitalisme néolibéral. Le pays ne s’en est toujours pas remis (*)(**).

L’émergence incidente de ce qu’on a appelé la « classe moyenne », grande pourvoyeuse en membres de partis politiques et de groupes parlementaires, a constitué à la fois une courroie de transmission et un soutien au développement du libéralisme, en même temps qu’un nouveau facteur de fracturation dans une société vouée essentiellement au consumérisme. En témoigne la disqualification des discours collectivistes associés aux régimes communistes ringardisés, l’effondrement du PC et la régression du syndicalisme, la disparition de la classe ouvrière avec la désindustrialisation. Néanmoins, les avantages que cette « classe » a tirés de sa position intermédiaire entre l’élite et le reste de la population se sont dégradés assez rapidement avec la financiarisation progressive de l’économie, inscrite dans le projet d’un nouvel ordre économique mondial. À celui-ci concourent des instances non étatiques, quoique productrices de normes, a fortiori non démocratiques, telles que le FMI, la Banque mondiale ou les marchés financiers.

(*) De Chicago à Santiago : le modèle économique chilien | Cairn.info

(**) Mais loin de s’auto-réformer en réduisant ses prétentions hégémoniques, ne serait-ce qu’au vu des ravages sociaux induits par les applications de sa doctrine, le capitalisme néolibéral a fait depuis un pas supplémentaire dans la radicalisation. Découvrant que les crises (qu’il génère) représentent des opportunités autrement inaccessibles (y compris de faire le ménage dans ses rangs), l’idée est venue aux plus malins de ses adeptes, au lieu d’attendre la crise suivante, d’en créer de nouvelles ex nihilo. Cf. : Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism, Knopf, Canada, 2007 ; La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre, Actes sud, 2008.

Conclusion provisoire

L’observation des effets sociaux de l’industrialisation (en particulier l’extension de la pauvreté, de la précarisation et les perturbations qu’elles amènent) a reçu pour nom, il y a près de deux siècles, la « question sociale ». En pratique,

cyniquement, se posaient là également le problème du renouvellement d’une main d’œuvre en bon état de produire.

Le règlement de cette question sociale, qui se repose avec acuité depuis les années 1980, est resté un angle mort des théories capitalistes libérales. Cela s’explique par le fait que ce règlement ne peut être envisagé indépendamment de sa dimension morale. On ne peut évacuer en effet ni du politique et du social, ni de l’économie la question morale qu’il sous-tend (qu’elle soit religieuse ou post-religieuse), parce qu’elle est inhérente à la condition humaine. La rationalité qui s’est employée à théoriser une société idéale indépendamment de la morale n’a jamais atteint son but (*). Nos idéaux de liberté, d’égalité et de fraternité ne peuvent ni se concevoir ni trouver leur traduction sociale en pratique indépendamment les uns des autres, ni indépendamment de la morale. Les apports réflexifs de Kant et de Rousseau en particulier, au sein du mouvement des Lumières, mènent à replacer l’être humain, irréductible aux définitions qu’en donne la science moderne, au centre de la question sociale.

Le libéralisme économique a tenté en vain d’imposer sa pseudo-loi naturelle de « l’offre et de la demande » à cette place centrale, voulue mécaniquement neutre – de même qu’on a espéré en vain tirer des mathématiques la solution à la question du choix démocratique et du mode de scrutin idéal. Ce sont-là des simplifications utilitaristes, aveugles à la nécessité de l’évolution et à la complexité des sociétés humaines. Replacer au contraire l’homme au centre reviendrait à reconnaître à l’éducation à la fois une place fondamentale et son caractère éminemment moral. Ce serait aussi reconnaître l’autonomie de la volonté comme une autre expression de la liberté. Le choix de l’intérêt général et du bien commun (**), garantie d’une société apaisée, ne peut venir (comme le prétendent les économistes libéraux), d’une somme d’intérêts égoïstes particuliers mais bien de convictions portées par des valeurs morales.

Le peuple lui-même est-il un adepte de la démocratie ? Avons-nous atteint la maturité nécessaire à l’exercice de la démocratie ? Prétendre à une société apaisée, riche de ses particularités, cela suppose notamment de sortir des choix manichéens tels qu’entre l’homme ou la nature, la croissance ou la frugalité, le productivisme ou la santé, l’individuel ou le collectif, le droit ou le devoir, la gauche ou la droite, le social ou l’économique, la science ou la religion, l’envie d’avoir plus ou la peur d’avoir moins, etc, etc.

(*) Arrow et l’impossibilité : une démonstration par l’absurde | Cairn.info

(**) Le « bien commun » est une expression reprise à l’Antiquité, au moins autant qu’à la pensée chrétienne.

AIIM, novembre 2025

Notes complémentaires